Hélène SOLOMON-LANGEVIN (1909-1995)

Hélène SOLOMON-LANGEVIN (1909-1995)

Femme politique française, épouse d’un résistant fusillé par l’occupant, la Fontenaisienne Hélène Solomon-Langevin est une résistante déportée à Auschwitz en Allemagne en 1943.

Hélène Henriette Langevin nait le 25 mai 1909 à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine). Elle est l’un des quatre enfants de Paul Langevin, professeur au Collège de France, et de son épouse Emma Desfosses, alors domiciliés au 53 rue Boucicaut à Fontenay-aux-Roses. Elle suit ses études secondaires au lycée Fénelon à Paris.

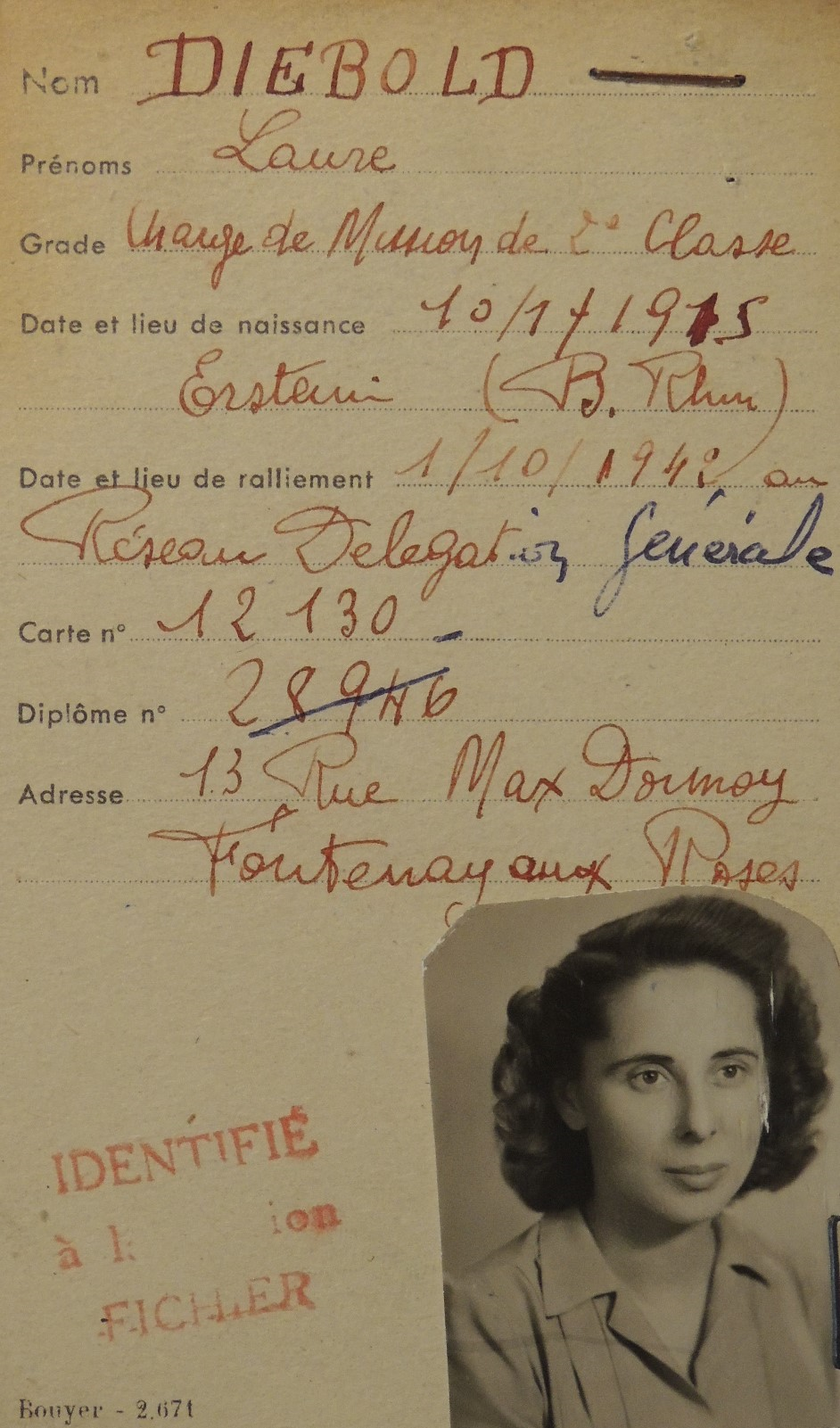

Le 24 juillet 1929 elle épouse Jacques Solomon, étudiant en médecine, avant de devenir physicien. Le couple réside 3 rue Vauquelin à Paris 5ème Dans les années 1930, elle participe au Comité mondial des femmes contre le fascisme. En 1935, un an après son mari, elle adhère au Parti communiste français.

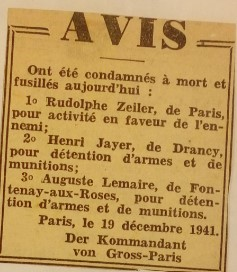

A l’été 1940, elle entre avec son mari dans l’action clandestine contre l’occupant Nazi ; elle participe alors activement à la diffusion du journal clandestin « L’université libre » qui parait à partir de novembre 1940 ainsi qu’à la revue « La Pensée libre ». Elle est membre du Front national de lutte pour la libération et l’indépendance de la France. Son mari est arrêté le 1er mars 1942, à la suite de l’arrestation de Georges Politzer, à un moment où les arrestations se multiplient dans ce réseau de Résistance. L’arrestation d’Hélène Solomon-Langevin, agent de liaison, a lieu le lendemain, gare Saint-Lazare à Paris, lorsqu’elle vient récupérer une valise mise en consigne pour le cas où elle devrait partir d’urgence. Elle est incarcérée du 23 mars au 24 août 1942 à la prison de la Santé où elle est détenue au secret. Là elle fait ses adieux à son époux Jacques Solomon avant qu’il soit fusillé le 23 mai 1942 au fort du Mont-Valérien. Elle est transférée au fort de Romainville d’où elle est déportée à Auschwitz par le convoi du 24 janvier 1943 dit « convoi des 31000 », où elle est tatouée du numéro 31684 ; elle est dans le même convoi de prisonniers politiques que Marie-Claude Vaillant-Couturier, Charlotte Delbo, Danielle Casanova et Maï Politzer.

À Auschwitz, en février 1943, elle est choisie pour être transférée au camp de Raisko auquel on affecte des chimistes, des botanistes et des biologistes pour travailler à extraire du latex d’une variété de pissenlit. Elle quitte alors Birkenau avec trois autres déportées de son convoi pour un bâtiment où les conditions de vie sont un peu moins mauvaises (possibilité de se laver, appel qui ne dure que quelques minutes), puis pour le camp de Raisko en juillet, une fois que la construction du laboratoire où elle va travailler est achevée. Les déportées de Raisko, où les conditions de vies sont un peu plus supportables (il y a des lits individuels, les déportées ne sentent plus l’odeur des fours crématoires dont elles sont plus éloignées, elles peuvent recevoir des colis et envoyer un peu de courrier), font en sorte que d’autres déportées du même convoi puissent venir comme jardinières pour préparer la culture des pissenlits. Transférée à Ravensbrück avec les autres déportées de Raisko le 14 août 1944, Hélène Solomon-Langevin est envoyée comme infirmière aux usines Bosch, près de Berlin, en octobre de la même année. En avril 1945, les déportés de ce camp sont transférés à Oranienburg-Sachsenhausen à la suite de bombardements, camp évacué quelques jours plus tard. Les Nazis prennent la fuite le 3 mai et les prisonnières sont aidées par des soldats français : Hélène Solomon-Langevin rentre par le train jusqu’à Lille le 14 mai 1945 puis à la gare du Nord à Paris où ses parents viennent la chercher.

Après la Libération, il lui est très difficile de revenir à une vie normale. Elle imagine d’abord pouvoir travailler, reprendre ses études, continuer le militantisme. Elle est élue députée communiste de Paris à l’Assemblée constituante en octobre 1945, puis réélue en juin 1946. Elle compte ainsi parmi les premières femmes députées de l’histoire française. Mais sa santé est trop mauvaise, les séances de nuit à l’Assemblée nationale la fatiguent trop, elle ne se représente pas aux élections de novembre 1946 et doit prendre le temps de se soigner.

Le 13 décembre 1947, elle témoigne à Cracovie (Pologne) au procès de 40 gardiens d’Auschwitz.

En 1948, elle arrive enfin à reprendre une activité professionnelle : elle devient bibliothécaire au Centre de documentation du CNRS, mais seulement à mi-temps, ne retravaillant à temps plein qu’en 1952. Elle se remarie en 1958 avec André Parreaux, l’un des rédacteurs en chef de « La Pensée », titulaire de la chaire de civilisation anglaise à la Sorbonne.

Hélène Solomon-Langevin décède le 16 janvier 1995 à Sens (Yonne). Ses obsèques se déroulent le 23 janvier au cimetière de Vaudoué (Seine-et-Marne).

Sources :

- https://maitron.fr/spip.php?article89645

- https://www.memoiresdeguerre.com/article-solomon-langevin-helene-97783948.html

- https://www2.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche/(num_dept)/6870

- https://proces-1945.blog4ever.com/articles/proces-auschwitz-cracovie

- memoirevive.org/helene-solomon-nee-langevin-epouse-parreaux-31684/

- https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Hélène_Solomon-Langevin

- https://www.humanite.fr/-/-/helene-solomon-nee-langevin-nest-plus

Le Comité du Souvenir Français Fontenay-aux-Roses

10 Place du Château Sainte-Barbe 92260 Fontenay-aux-Roses

+33 664362856

contact@le-souvenir-francais-fontenay-aux-roses.fr